К 150-летию со дня рождения художника и скульптора-муляжиста М. А. Курбатова

Автор А. Н. Курзаева

Бюст и муляж африканского пигмея

Чтобы проиллюстрировать изменчивость внутри экваториальной расы современных людей, нужно было показать представителей расы с разными габаритами. В качестве примеров А. Ф. Котс выбрал африканского пигмея и австралийского аборигена.

Пигмеи — самые низкорослые представители человечества, их рост не превышает 140-150 см. Кожа золоти¬сто-коричневого цвета, светлее, чем у других африканцев. Пигмеи – лесные кочевники, они живут в непроходимых экваториальных лесах Африки. Их образ жизни очень на¬поминает образ жизни древних людей. Основные занятия — охота и собирательство.

М. А. Курбатов. Бюст «Африканский пигмей». После 1918

Сначала М. А. Курбатов изготовил гипсовый бюст пигмея, а затем – муляж в полный рост. Рассматривая бюст, мы видим отличительные признаки экваториальной расы: выступающее вперёд лицо с плоским носом и широкими ноздрями, толстые губы.

Скульптор М. A. Курбатов работает над глиняной моделью муляжа «Африканский пигмей». 1917

Скульптор М. A. Курбатов работает над глиняной моделью муляжа «Африканский пигмей». 1917

На первом этапе работы скульптор создаёт глиняную модель, которую после застывания глины покрывает слоем папье-маше. Высохший слой папье-маше разрезают на части и извлекают глиняную фигуру. В заключение заготовку из папье-маше склеивают и покрывают воском. Воск тонируют. Муляж готов.

М. А. Курбатов. Муляж «Африканский пигмей». [1918]

У пигмеев своя национальная одежда. Мужчины носят кожаный или меховой пояс, к которому спереди прикреплён небольшой передник из тапы ‒ нечто вроде ткани, изготовленной из коры дерева, а сзади ‒ пучок ли¬стьев. Женщины часто довольствуются лишь передниками.

М. А. Курбатов. Голова муляжа «Африканский пигмей». Москва [1918]

Муляж «Африканский пигмей» работы М. А. Курбатова в современной экспозиции

Африканские пигмеи на современных фотографиях

Вступительная часть

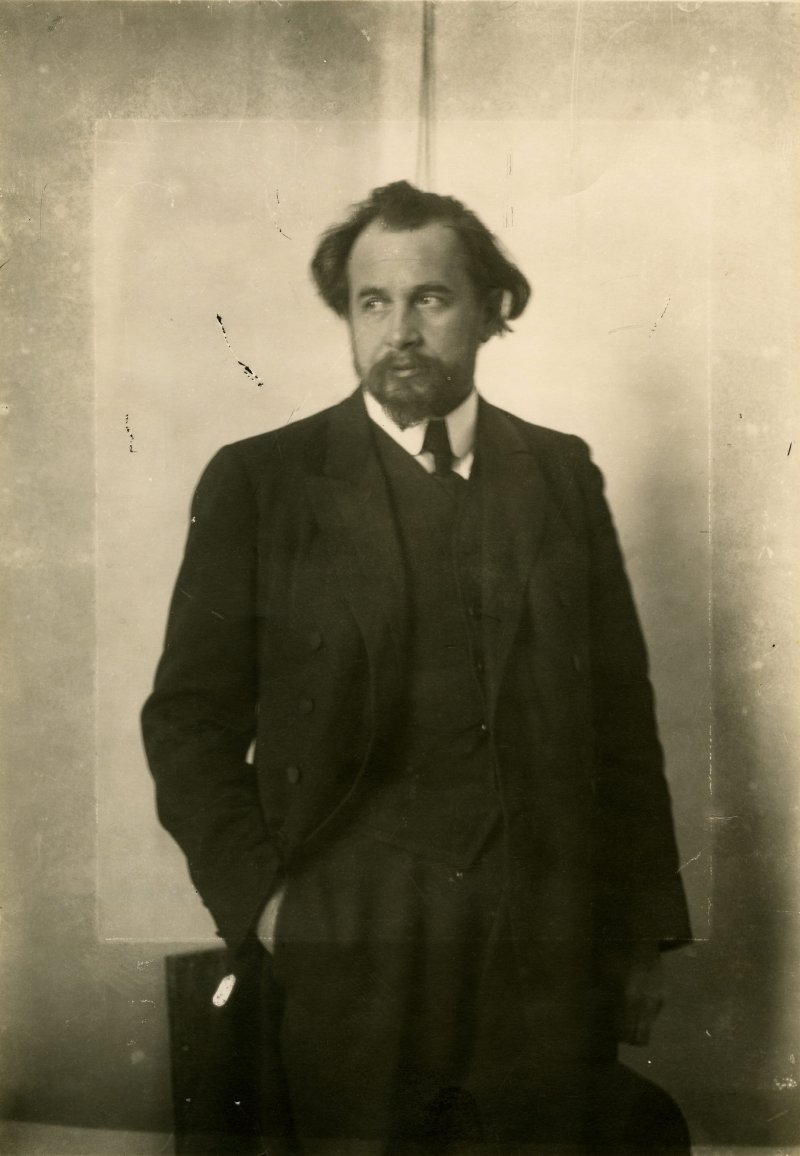

Михаил Алексеевич Курбатов (1874—1959) — известный во всём мире скульптор и муляжист. Родился в семье белгородских мещан. С самого детства мальчик был очень болезненным — поборов скарлатину, он практически лишился слуха. Но благодаря своему недугу Михаил познакомился со Станиславом Штейном — основателем Московской клиники болезни уха, горла и носа. Быстро найдя общий язык с семьёй Штейна, в конце 1890-х годов Михаил Курбатов поселился в их доме и помогал в управлении имением. Это время, когда он находился под постоянным наблюдением, положительно сказалось на Курбатове — слух был частично восстановлен. Кроме того, обширный круг знакомых семьи, куда входили талантливые учёные, литераторы, деятели искусства, повлияли на формирующееся мировоззрение будущего художника.

Художественный талант Михаила Алексеевича было решено развивать. Он окончил училище живописи и ваяния в Москве, продолжил учёбу в Париже под руководством Франсуа Огюста Рене Родена и Эмиля Антуана Бурделя. (Фото 1, 2) Работы молодого скульптора появлялись на парижских выставках, а сам Михаил Курбатов оттачивал навыки, изготавливая слепки с анатомических или патологоанатомических препаратов.

Франсуа Огюст Рене Роден

Эмиль Антуан Бурдель. 1925

По материалам статьи «Лучший муляжист Европы».

Автор: Анна Малахова, младший научный сотрудник Белгородского историко-краеведческого музея Лучший муляжист Европы | 19.09.2014 Белгород - БезФормата (bezformata.com)

В 1909 году в возрасте 35 лет Михаил Алексеевич вернулся из Франции в Москву и принял предложение работать и преподавать на Московских высших женских курсах, где с 1907 года преподавал анатомию и дарвинизм А. Ф. Котс. Здесь-то и произошло знакомство двух талантливых энтузиастов.

Здание Московских высших женских курсов на Девичьем поле (ныне Малая Пироговская улица). 1913

Основатель и первый директор Дарвиновского музея Александр Фёдорович Котс (1880 - 1964). 1910-е

В 1917 году А. Ф. Котс принимает решение создать скульптурный «пантеон» первобытных предков человека для Дарвиновского музея, который он возглавлял. В своих воспоминаниях А. Ф. Котс пишет: «Летом 1917 года удалось добиться согласия директора лежащего напротив здания судебной медицины на использование пустующих по случаю каникул зал… для творческой работы Дарвиновского музея… За отсутствием Ватагина (мобилизованного на войну) пришлось поручить скульптурные работы талантливому муляжисту-скульптору М. А. Курбатову под руководством автора и преданной его помощницы Н. Н. Ладыгиной-Котс…». В 1918 году были отлиты из гипса скульптурные реконструкции неандертальца и питекантропа, изготовлен муляж пигмея, а осенью 1923 года экспозицию музея пополнил муляж австралийского аборигена. Сегодня все эти скульптурные работы представлены в экспозиции раздела «Антропогенез». В фондах музея сохранились фотографии, рассказывающие нам об этапах работы Курбатова.

На базе МВЖК в 1930 году возник Второй Медицинский институт, где Курбатов проработал около двадцати лет. Там Михаил Алексеевич организовал музей научно-художественных слепков, в котором собрал огромную коллекцию муляжей и рисунков. Работы Курбатова были признаны отечественными и зарубежными учёными искусными и точными копиями. Они в один голос утверждали, что Курбатов определённо лучший муляжист Европы.

Муляж австралийского аборигена

Муляж австралийского аборигена был выполнен осенью 1923 года, через шесть лет после остальных реконструкций. Он нужен был в качестве антипода низкорослому африканскому пигмею. Рост австралоидов нередко превышает 160 см. Антропологически австралийские абориге¬ны весьма специфичны, для них характерны тёмно-коричневая кожа, чёрные вол¬нистые волосы, растительность на лице, сильно выступающее надбровье, широкий нос, толстые губы, лицо с несколько выступающими вперёд челюстями. Образ жизни аборигенов мало изменился в течение тысячелетий. Коренные жители Австралии никогда не занимались и не занимаются скотоводством, земледели¬ем, однако они замечательные охотники, рыболовы, собиратели трав и кореньев.

М. А. Курбатов. Глиняная модель для муляжа «Австралийский абориген». Москва, 1923

Начало работы над муляжом – создание глиняной модели. Вместо головы – череп. У австралийских аборигенов он эллипсоидной формы.

Скульптор М. A. Курбатов работает над муляжом «Австралийский абориген». Осень 1923

Скульптор М. A. Курбатов за работой над муляжом «Австралийский абориген». Осень 1923

М. А. Курбатов. Муляж «Австралийский абориген». [1923]

М. А. Курбатов. Муляж «Австралийский абориген». [1923]

Для австралоидной ветви экваториальной расы характерен средний или выше среднего рост. Высота муляжа – 170 см

М. А. Курбатов. Муляж «Австралийский абориген». Погрудное изображение. Вид сбоку. [1923]

В этом ракурсе муляжа видны характерные для австралоидов сильно выступающие вперёд надбровье и челюсти

М. А. Курбатов. Муляж «Австралийский абориген». Погрудное изображение. Вид спереди. [1923]

Характерные особенности для всей экваториальной расы: плоский нос с широкими ноздрями, толстые губы и курчавые волосы.

А вот наличие растительности на лице – характерная черта именно представителей австралоидной ветви

Муляж «Австралийский абориген» работы М. А. Курбатова в современной экспозиции

Австралийские аборигены на современных фотографиях

Работа над реконструкцией питекантрова

В начале прошлого века питекантроп считался «недостающим промежуточным звеном» между человеком и его обезьяноподобными предками. Впоследствии его стали рассматривать как азиатскую ветвь вида человек прямоходящий (Homo erectus).

М. А. Курбатову пришлось реконструировать облик питекантропа на основании скудного фактического материала (зуб, черепная крышка и бедренная кость, найденные в 1891 году). А. Ф. Котс сокрушался, что на основании этих «ультра-фрагментарных данных» нельзя уловить главное и создать исторически достоверное изображение, но надеялся, что «работа наша всё же уступает по фальшивости работам прочих авторов, трудившимся над этим роковым сюжетом».

М. А. Курбатов. Незавершённая глиняная модель реконструкции питекантропа. Осень 1917

М. А. Курбатов. Незавершённая глиняная модель реконструкции питекантропа. Осень 1917

Видно, что скульптор вначале лепит кости черепа, чтобы затем уже на них «нарастить» лицо и волосы.

М. А. Курбатов. Глиняная модель реконструкции питекантропа. Осень 1917

М. А. Курбатов. Глиняная модель реконструкции питекантропа. Осень 1917

Скульптор создаёт модель реконструкции из глины. После застывания модели изготавливают формы для отливки скульптуры из гипса.

Скульптор М. А. Курбатов работает над скульптурной реконструкцией питекантропа. Его консультируют Н. Н. Ладыгина-Котс и А. Ф. Котс. Осень 1917

М. А. Курбатов. Скульптурная реконструкция питекантропа. 1918

Перед нами уже отлитая из гипса скульптура

М. А. Курбатов. Голова скульптурной реконструкции питекантропа. Около 1918

Реконструкция питекантропа работы М. А. Курбатова в современной экспозиции

Современная реконструкция головы человека прямоходящего в Музее естественной истории г. Вашингтон, США

В соответствии с современными представлениями, питекантропы обладали невысоким ростом (средний рост — 160 см), прямохождением и архаичным строением черепа. Данная реконструкция демонстрирует нам эти архаичные черты: низкий череп с покатым лбом, развитым надбровьем и массивными челюстями. Надо понимать, что обаяние этого молодого Homo erectus, выражение лица и причёска – исключительно плод воображения скульптора.

Работа над скульптурной реконструкцией неандертальца

Неандертальцы (Homo sapiens neanderthalensis) — вымершие представители рода людей, жившие на Земле 130-28 тыс. лет назад. К началу ХХ века их остатки были хорошо изучены. В начале прошлого века неандертальца считали прямым предком человека разумного, проводя линию питекантроп — неандерталец — современный человек. Поэтому А. Ф. Котс хотел проиллюстрировать эту последовательность, разместив в экспозиции музея фигуры питекантропа и неандертальца. В своих воспоминаниях он так описывает эту работу: «Начать пришлось с неандертальца, как фигуры наименее умозрительной, положив в основу полный подбор слепков с ископаемых костей людей палеолита (Спи, Неандерталь, Мустье и Ла-Шапель-о-Сен). Исходную анатомическую базу дали хорошо известные остатки старого неандертальца, найденные в департаменте Коррез во Франции… Построенный таким образом скелет, при точном соблюдении пропорций, оставалось лишь «одеть» мускулатурой, руководствуясь рельефами костей и кожей, чтобы получить примерное подобие фигуры их былого жуткого хозяина».

М. А. Курбатов. Неандерталец. Эскиз к скульптурной реконструкции в гипсе «Неандерталец». 1917

В фондах сохранился графический эскиз Михаила Алексеевича для этой реконструкции. На эскизе неандерталец изображён с дубиной в левой руке, которая в окончательном варианте реконструкции отсутствует. Дубины из дерева, наряду с топорами и копьями с каменными наконечниками были типичным оружием неандертальцев.

М. А. Курбатов. Незавершенная глиняная модель реконструкции «Неандерталец». 1917

На этом этапе создания глиняной модели отсутствуют пальцы конечностей, а вместо головы мы видим череп (аналог черепа старого неандертальца из раскопок в Ла-Шапель-О-Сен).

М. А. Курбатов. Глиняная модель скульптурной реконструкции «Неандерталец». 1917

Здесь мы видим уже готовую глиняную модель: есть пальцы на руках и ногах, вместо черепа – голова с лицом и волосами.

Скульптор М. A. Курбатов работает над глиняной моделью скульптурной реконструкции неандертальца для ГДМ. 1917

Скульптурная реконструкция «Неандерталец» работы М. А. Курбатова в экспозиции ГДМ. на улице М. Пироговская [1923—1928 годы]

В 1918 году реконструкцию отлили из гипса и тонировали краской

Скульптурная реконструкция «Неандерталец» работы М. А. Курбатова в современной экспозиции ГДМ. Москва, 2014

Элизабет Дейнес. Современная объёмная реконструкция «Неандерталец из Ля-Шапель-о-Сен»

Реконструкция внешности неандертальца из Ля-Шапель-о-Сен, сделанная сотрудниками Техасского университета на основе 3D-модели с помощью компьютерной томографии.

Обратите внимание на то, что современные реконструкции сделаны на основе того же материала, что и реконструкция Курбатова – череп из раскопок в Ла-Шапель-О-Сен. Как вы видите, авторы смягчили и «очеловечили» внешность неандертальца, он невероятно похож на наших современников. В настоящее время опровергнута версия о том, что неандертальцам была присуща сутулость. Если бы такой человек прошелся по улицам города, вряд ли кто-то заподозрил, что перед ним представитель другого вида людей.